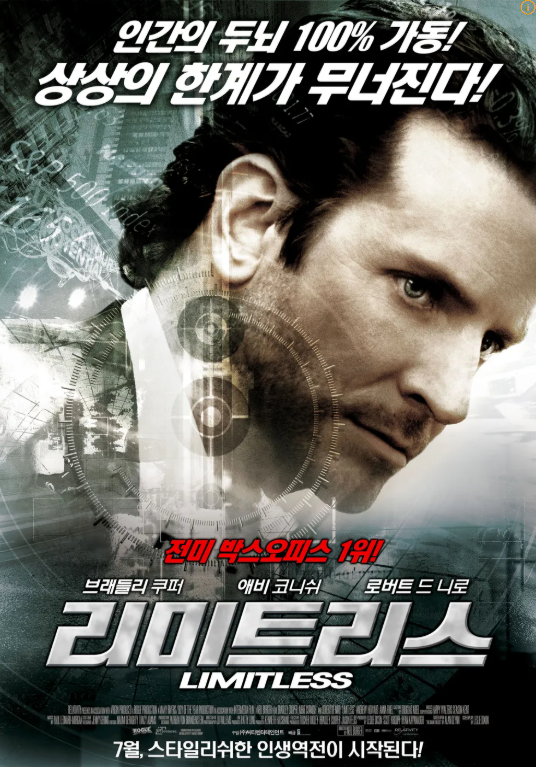

영화 '리미트리스(Limitless)'는 ‘두뇌를 100% 활용하면 어떻게 될까?’라는 상상을 현실처럼 그려낸 작품입니다. 주인공 에디는 실험적인 약물 NZT를 복용하면서 인생이 급변하게 되지만, 동시에 약물의 부작용과 윤리적 문제에 직면하게 됩니다. 영화를 보면서 과학과 윤리 사이의 균형, 효율성과 인간다움 사이의 경계를 깊이 고민하게 되기도 했습니다. 본 글에서는 리미트리스에 담긴 뇌과학적 개념과 약물 사용의 과학적 실현 가능성을 살펴보고, 이와 관련된 윤리적 논쟁, 사회적 파급력, 그리고 인간다움의 의미에 대해 깊이 있게 분석해 보겠습니다.

약물 사용과 과학적 실현 가능성

영화 속 NZT-48은 복용자의 인지 능력을 비약적으로 향상시켜 주는 가상의 약물입니다. 이 약물을 복용한 주인공 에디는 평범했던 작가 지망생에서 하루아침에 기억력, 집중력, 창의력까지 극대화된 슈퍼 인간으로 변모합니다. 그는 단기 암기력뿐만 아니라 장기 기억까지 자유롭게 활용하며, 주식 투자, 언어 습득, 대인 관계 등 모든 분야에서 놀라운 능력을 발휘하게 됩니다.

그렇다면, 이러한 약물이 실제로 존재할 수 있을까요? 현실에서 ‘스마트 드러그(smart drug)’ 또는 ‘인지기능 향상제(nootropic)’라고 불리는 약물들이 존재하긴 합니다. 대표적으로는 모다피닐(modafinil), 아드라핀(adrafinil), 리탈린(메틸페니데이트) 등이 있으며, 이들은 집중력, 각성 수준, 피로 회복 등을 개선하는 목적으로 사용되고 있습니다. 실제로 일부 의사나 개발자, 대학생들이 몰래 복용하는 사례도 있으며, 경쟁이 심한 사회 구조 속에서 점점 확산되고 있는 실정입니다.

그러나 이러한 약물들은 영화처럼 뇌를 ‘100%’ 활용하게 하거나, 인간을 초지능적으로 바꾸지는 못합니다. 뇌과학적으로도 인간은 이미 대부분의 뇌 영역을 활용하고 있으며, ‘10%만 쓴다’는 개념은 과학적 근거가 부족한 신화에 가깝습니다. NZT처럼 모든 기억을 자유자재로 소환하고 복잡한 추론을 빠르게 처리하는 약물은 아직 존재하지 않으며, 뇌의 복잡성과 신경 회로의 한계로 인해 약물로 완벽한 슈퍼 인간이 되는 것은 현실적으로 어려운 일입니다.

또한, 영화 속에서 NZT가 가진 부작용—기억 상실, 금단 증상, 신체 피로, 심지어 죽음에 이르는 위험—은 실제 약물 사용 시 충분히 발생 가능한 문제이기도 합니다. 현재 승인된 약물들조차 오남용 시 불면증, 불안장애, 중독 등의 부작용이 보고되고 있으며, 장기적인 안전성에 대한 연구도 부족한 상태입니다.

사회적 효과와 경쟁 구조의 강화

영화 리미트리스는 단순히 한 개인의 성공 스토리를 그리는 데서 그치지 않습니다. 에디가 NZT를 복용하며 초지능을 얻게 되고, 이를 통해 부와 명예, 권력을 손에 넣게 되자 다른 인물들도 이 약을 갈망하기 시작합니다. 이는 곧 능력을 약물로 얻을 수 있다면, 인간은 어떤 선택을 하게 될 것인가에 대한 질문을 던지는 것입니다.

현대 사회는 ‘성과 중심주의’와 ‘능력주의’가 강하게 작동하고 있습니다. 이런 분위기 속에서 약물 복용은 단지 개인의 선택으로 볼 수 없습니다. 학생이 시험 성적을 높이기 위해, 직장인이 프로젝트 성공을 위해, 연구자가 논문 성과를 위해 약물을 복용하게 된다면, 사회 전체가 그 약물에 의존하는 구조로 바뀌게 될 수 있습니다.

이런 환경은 개인의 자유를 억압하며, “안 먹는 사람이 도태된다”는 식의 간접 강요를 만들어냅니다. 실제로 미국 일부 대학에서는 시험기간 동안 집중력 향상제 복용이 비공식적으로 유행하며, 윤리적인 논란을 낳기도 했습니다. 능력 향상을 위한 약물이 일상화되면, 결국 인간 능력의 평등성, 노력의 가치, 공정한 경쟁이라는 근본적인 사회 윤리가 무너질 수밖에 없습니다.

영화 속에서 NZT를 복용한 에디는 결국 약물 의존 상태에 빠지며, 점점 감정과 인간성마저 희미해집니다. 이는 인간이 도구에 의존할 때 겪게 되는 통제력 상실의 위험성을 상징적으로 보여줍니다. 기술과 약물이 인간을 보완하는 것을 넘어, 인간을 지배하게 될 때, 우리는 과연 어떤 사회에 살게 될까요?

인간다움에 대한 철학적 질문

리미트리스의 진짜 핵심은 단순한 ‘두뇌 강화’가 아닙니다. 영화는 인간 존재의 핵심인 자기 결정권, 감정, 인간성, 윤리의식이 기술과 약물 앞에서 얼마나 쉽게 흔들릴 수 있는지를 보여줍니다.

주인공 에디는 NZT를 복용한 후, 더 똑똑해지고 매력적이며, 말솜씨도 탁월해지지만 동시에 점점 비인간적으로 변해갑니다. 그는 사람의 감정에 무감각해지고, 주변을 수단으로 여깁니다. 약물을 멈추고 자신의 한계를 받아들이기보다는, 계속 복용하며 더 높은 능력을 추구합니다. 이 모습은 마치 무한 경쟁 속에서 스스로를 잃어가는 현대인의 모습과도 닮아 있습니다.

인간은 본래 불완전한 존재이며, 그 불완전함 속에서 의미와 관계, 가치가 형성됩니다. 만약 인간이 완벽한 존재가 된다면, 우리는 여전히 인간일 수 있을까요? ‘능력의 극대화’가 인간을 인간답게 만드는가, 아니면 인간다움을 파괴하는가라는 질문은 영화가 끝난 뒤에도 깊은 여운을 남깁니다.

리미트리스는 그런 점에서 단순한 SF 액션 영화가 아닌, 철학적 딜레마를 담고 있는 작품입니다. NZT를 복용하지 않아도 인간은 성장하고 배울 수 있으며, 그 과정 자체에 가치가 있다는 메시지를 담고 있기도 합니다.